R. Aída Hernández Castillo es antropóloga mexicana doctorada en Filosofía y profesora en el CIESAS de Ciudad de México e investigadora de la Red de Feminismos Descoloniales.

Crónica de agravios y resistencias de las mujeres mayas retornadas

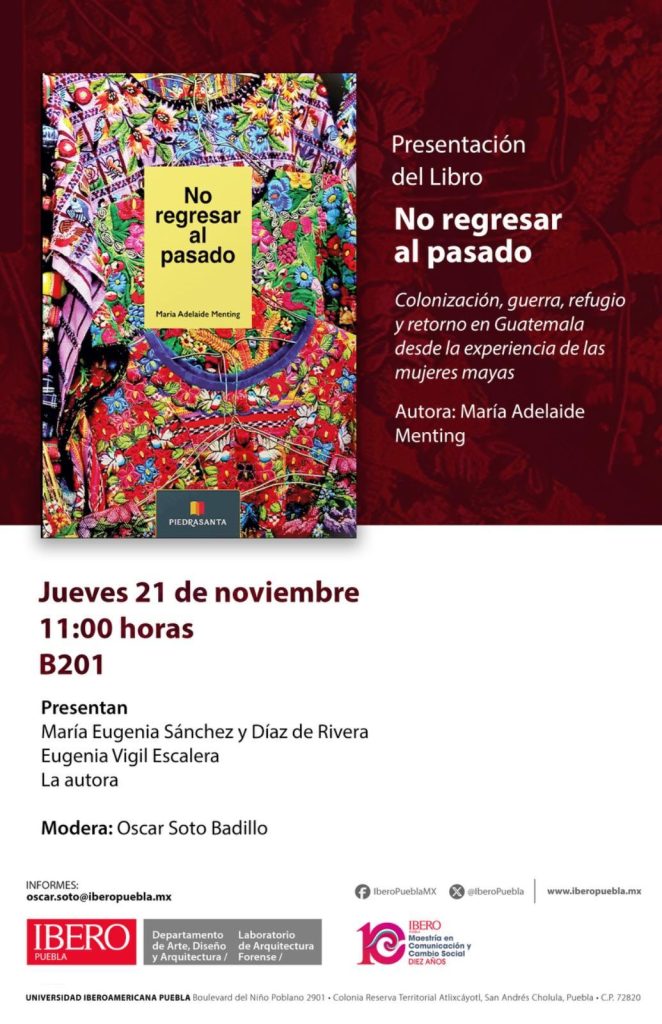

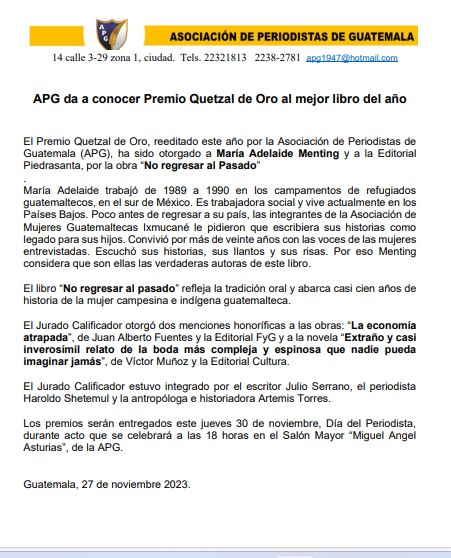

Quiero empezar agradeciendo a Ixkic Duarte por haberme invitado a presentar este libro que me removió la memoria y me estrujo el corazón, y a María Adelaide Menting por haber dedicado una parte importante de su vida a documentar y acompañar la lucha de las mujeres guatemaltecas en el refugio, y por atreverse a organizar estas historias y plasmarlas en este libro que es realmente una joya de la memoria histórica el pueblo de Guatemala, y de manera indirecta de quienes acompañamos su caminar en México por más de una década.

Tal vez Adelaide no sabía esto, pero las historias que nos comparte en su libro No regresar al pasado. Tierra Natal, colonización, guerra, refugio y retorno son también una parte importante de la historia de CIESAS como institución, pues nuestra unidad en Sureste, se fundó en 1985 cuando miles de refugiados guatemaltecos llegaban a Chiapas, y el Dr. Andrés Fábregas Puig propuso el proyecto Religión y Sociedad en la Frontera Sur, en el que un grupo de investigadores jóvenes recién titulados de licenciatura, trabajamos en distintas comunidades fronterizas, incluyendo aquellas que habían recibido en sus territorios a indígenas mayas refugiados. Yo tenía entonces 22 años, había vivido un año en los campamentos de refugiados, ya tenía dos ahijados kanjobales Luis Pascual y Sebatian Matias, y había escuchado varias de las historias de masacres, despojos y desplazamientso, que Adelaide nos comparte en este libro.

Leerlo me traslado a la selva de Las Margaritas, a los senderos caminados para llegar al campamento de Las Nubes o Gallo Giro, se trata de una historia muy poco contada en México, con la que los mexicanos tenemos una deuda histórica, pues muchos y muchas de nosotras nos formamos políticamente con el exilio guatemalteco. Yo siempre he dicho que le debo más a Enfoprensa y a mi maestro de periodismo y escritura Otoniel Martínez, que a la Universidad de Stanford, pues fue con estos periodistas en exilio que le perdí el miedo a la escritura. Una habilidad que ha sido fundamental en mi carrera académica. En mi formación política fue más importante que todos mis maestros de marxismo, el abogado Cesar Barrientos, quien después fuera una pieza clave en la reforma judicial en Guatemala y en la apertura de los archivos de la policía. Con mis amigos y amigas en los campamentos de refugiados, aprendí que, si la investigación no aporta a las luchas por la justicia, solo sirve para escribir libros que quedan empolvados en las bibliotecas. Al igual que a Adelaide me pidieron que escribiera su historia, y el primer libro que escribí para CIESAS fue un libro ilustrado por arqueólogo guatemalteco, Mario Tejada Buscairol, sobre los pueblos chuj divididos por la frontera y su nuevo encuentro en el refugio, fue lo que ahora llaman “una novela gráfica” y que entonces concebíamos como una especie de comic basado en historia oral.

Había entre la población refugiada una conciencia clara de que era necesario conocer la historia para no repetirla, es por eso que le pidieron a Adelaide que convirtiera en un texto escritos las memorias de violencias y resistencias que cruzaron con ellas y ellos la frontera. Eso que ahora Rita Laura Segato llama, la antropología por demanda. Una demanda de hacer eco a sus historias, de utilizar el privilegio del conocimiento académico para hacer libros que sean relevantes para sus luchas. En el caso de Adelaide para que las nuevas generaciones entiendan la manera en la que sus abuelas, sus madres, sus tías defendieron la vida y el territorio donde ahora ellos y ellas habitan. Queda claro en el libro que es importante para ellas no regresar a un pasado de violencia militarista y de genocidio, pero también es importante p No Regresar a un pasado de violencias patriarcales. Quieren que sus historias se cuenten para que sus hijos e hijas entiendan que esas formas injustas en que los abuelos y abuelas aprendieron a ser hombres y mujeres, deben cambiar. Así Alejandra explica la importancia que tiene para ella la escritura de este libro: “El libro es importante para que no se mueran la historia y las experiencias que hemos tenido, que se queden con nuestros hijos porque son el futuro y que sigan nuestro camino. Que los niños y niñas que crecen ahora no hagan diferencia entre hombres y mujeres, que no sean ciegos a los derechos de la mujer. Si le pregunto a mi hijo de ayudarme en la cocina dice:—¿A caso soy mujer? Desde chiquito le enseño que también él puede hacer este trabajo. Igual las hijas empiezan a hacer cosas que antes solo hacían los hombres. Por el libro se van a dar cuenta de todos nuestros sufrimientos y también de nuestros derechos como ciudadanos.Tiene que salir a nivel nacional e internacional. Nuestros hijos van a crecer, van a ser adultos y envejecer y van a dejar a su vez nuestra historia con sus hijos. Todo lo que he sufrido y lo que he vivido hasta hoy, no solo me pasó a mí. Hay muchas mujeres que pasaron por lo mismo y hay unas que tienen problemas de salud por tanto sufrir. Esperamos que nunca más vuelva y que haya una verdadera paz. No una paz solo de nombre, sino totalmente cumplida.”

Para contar esta historia colectiva, Adelaide entrevistó durante una década a 59 mujeres, de donde selecciono 47 entrevistas a nueve ladinas y treinta y ocho mujeres de diferentes pueblos indígenas. Dos cakchiquel, dos chortiz, una ixil, tres jacalteco, siete kanjobal, doce mam, siete q’eqchí y cuatro quiché. La mayoría nació en Huehuetenango, Quiché y San Marcos. Otras en Jutiapa, Sacatepéquez, Jalapa, Suchitepéquez, Chiquimula y Retalhuleu.

En orden cronológico el libro nos va llevando por una historia de despojo, explotación y violencias múltiples, que dan cuenta de la vigencia de la estructura colonial en Guatemala. Cuando uno lee los testimonios sobre la vida en las fincas, entiende porque intelectuales mayas como Aura Cumes o Irma Alicia Velazquez Nimatuj, rechazan el concepto de colonialidad o neocolonialismo, pues lo que sigue existiendo en Guatemala las huellas de un pasado de opresión sino la continuidad de un proyecto colonial, que ni los 36 años de lucha armada lograron desestabilizar. Las historias recabadas en los 90s por Adelaide, se remotan a los años 20s y 30s del siglo pasado, cuando las comunidades del altiplano guatemalteco bajaban a las fincas cafetaleras de la costa a contratarse como jornaleros, en condiciones de semi-esclavitud. Al respecto, uno de los testimonios describe esas plantaciones como lugares de muerte: “Mis primeros hijos se enfermaban y no hallamos qué darles. Nos fuimos a trabajar en la finca para conseguir dinero, pero de nada nos sirvió, se murieron los hijos. Casi me iba a morir también. Me hinché de puro cansancio por levantarme temprano para preparar el desayuno y el almuerzo a medio día. Pero gracias a Dios no había llegado mi tiempo todavía. Me recuperé y pensamos mejor ya no ir a la finca. Y por ya no ir a las fincas, les logré a ustedes.”

En estos contextos eran las mujeres las que defendían la vida y buscaban alternativas de autoconsumo y medicina tradicional para enfrentar la muerte que llegaba en forma de hambre, desnutrición, enfermedades. A través de las experiencias de las mujeres mayas nos acercamos a esta etapa histórica documentada en los libros como los tiempos de la dictadura de Jorge Ubico, desde la vida cotidiana que implicaba cuidar a los animales de granja, pelearle a la tierra un poco de maíz, y curar con los saberes ancestrales las enfermedades que el hambre y el cansancio traían a sus vidas.

Estas historias nos permiten entender la decisión de quienes décadas más tarde deciden unirse a la lucha armada. La historia oral nos habla de la manera en que las violencias lentas y cotidianas primero, y las violencias extremas de las campañas de tierra arrazada después, contribuyeron a que muchos jóvenes, hombres y mujeres mayas, decidieran tomar las armas. Se trata de la historia de un pueblo en resistencia no de un pueblo “violentado entre dos fuegos” como Yvon Lebot o David Stoll describen en sus representaciones victimizantes de los pueblos mayas en Guatemala. Al respecto Teresa nos dice: “Estar en la guerrilla no era por obligación, era voluntario. Primero hacían una serie de pláticas sobre la necesidad de alzarse y las normas del combatiente para que la gente tomara conciencia. Si el joven o la joven se dejó convencer se iba. Cuando estaba allá pasaba por una serie de preparaciones disciplinarias y para cada tiro tenía que tener un objetivo y no nada más para desperdiciar. Después me metieron en el rollo más grueso de la información y me dejaron como miembro de la célula de mujeres. La participación de la mujer era complicada. Si recibíamos información lo llevábamos muy estratégicamente en objetos sin que se podía saber lo que era.”

Pero la violencia contrainsurgente no hizo diferencias entre quienes decidieron participar en la lucha armada y quienes se quedaron en las comunidades, bajo la ideología de que “había que quitarle el agua al pez” para que la guerrilla no tuviera apoyo de la población civil, se inició la estrategia conocida como “tierra arrazada” y que dio lugar a la destrucción de unas 623 aldeas entre 1981 y 1983. Lo que ahora ha sido reconocido como un genocidio implicó la muerte o desaparición de unas 200 mil personas. Si bien hombres y mujeres fueron asesinados por igual, las mujeres sufrieron formas específicas de violencia que son denunciadas en los testimonios de este libro. El uso de la violencia sexual como estrategia constrainsurgente ha sido ampliamente documentada por los peritajes antropológicos de Irma Alicia Velazquez Nimatuj y Rita Laura Segato para el caso Zepur Sarco en Guatemala, y por los trabajos realizadas por Actoras del Cambio. En esta embestida de violencia y despojo, los cuerpos de las mujeres mayas se convirtieron también en territorios para ser invadidos y violados. Las violaciones sexuales a las mujeres participantes en la guerrilla o a las bases de apoyo no sólo fue un castigo por trastocar sus roles de género, son también un mensaje en la semántica de la violencia patriarcal para atentar contra el “honor del enemigo” Autoras nativoamericanas como Andrea Smith (2005), nos muestran cómo la construcción del cuerpo de la mujer indígena como territorio, ha sido parte de la etimología del lenguaje de la colonización desde sus origenes. Se trata de un mensaje que se repitió una vez más durante el genocidio en Guatemala. Al respecto Juana nos dice: “Las mujeres eran las más afectadas por la guerra. Cuando vino la violencia y la persecución tenían que jalar a sus hijos. Pero hay mujeres que perdieron a sus hijos porque no pudieron sacar a sus hijos en tiempo. Había muchachas y señoras que fueron violadas por el ejército. Sus maridos se habían escondidos en la montaña y ellas se habían quedado resistiendo en sus casa. ¿Pero qué pasó? Llegaba el ejército y sacaban a los hijos para afuera y violaban a la mujer. Después a veces la dejaban libre o la dejaban muerta, porque no quería decir dónde estaba su marido. A veces los hijos se quedaron muertos junto con su mamá. Había hombres que quedaron viudos. Habían tomado las armas pensando que a la mujer no le iba a pasar nada. Pero al contrario, para la mujer fue muy duro porque muchas perdieron la vida. Igual agarraban a las hijas y hacían lo que querían con ellas. Después se iban y las dejaban bien amenazadas. Si estaba el marido le agarraban y delante de él violaban a la familia…”

A la violencia sexual se añadieron otras formas de tortura usadas por los kaibiles o tropas de élite guatemaltecas que incluyeron las mutilaciones corporales, los cuerpos como mensajes para sembrar terror y controlar a la población. Al leer estos testimonios no pude evitar pensar en la continuidad de estas estrategias de muerte que ahora se usan contra los migrantes en tránsito por México. Las técnicas de tortura y exterminio aprendidas por los kaibiles en la Escuela de las Américas, han cruzado fronteras primero con la integración de algunos exmilitares guatemaltecos en el cártel de los Zetas y posteriormente usadas por integrantes de otros grupos criminales. Las descripciones periodísticas de los 49 cuerpos mutilados de migrantes centroamericanos en Cadereyta Nuevo León, en el 2012, se asemejan a las descripciones hechas por algunas de las mujeres entrevistadas por Adelaide. En este sentido el libro no es solo la memoria y la historia del pueblo guatemalteco, sino también de las necropolíticas globales que cruzan fronteras junto con las armas que las hacen posibles.

Pero es también un libro que documenta las resistencias, la capacidad de reconstruir los tejidos rotos por las violencias y de desarrollar estrategias creativas para defender la vida. En los dos capítulos dedicados al refugio en México que abarca de 1981 a 1998, las mujeres entrevistadas comparten el dolor y la nostalgia que implica el dejar su tierra, sus siembras, sus muertos, pero también la esperanza que encontraron en la solidaridad de los campesinos mexicanos, la paz de ver a sus hijos seguros, alimentados y con posibilidad de ir a la escuela, y la alegría de poder reunirse con otras mujeres, organizarse y capacitarse para defender sus derechos y los de sus hijas. Al respecto Marta nos dice: “Cuando llegamos al refugio los Mexicanos nos ayudaron. Nos regalaban ropa y podíamos cambiarnos. Siempre no nos cansamos de darles gracias porque así pudimos lograr la vida otra vez porque ya estábamos por morir. Por la ayuda de ellos estamos vivos todavía y ojalá la guerra no vuelva otra vez. El miedo no se nos ha quitado todavía” Margarita añade: “El campamento era como un pueblo grande. Nos dieron un lote de una cuerda para hacer la casa y dejaron las calles en medio. Las casas estaban bastante cerquita. Hicieron una escuela y una clínica y buscaron a promotores de salud y a maestros, personas que podían enseñar a los niños. Hasta allí aprendí un poco la castilla. Cuando en el inicio hablaban en castellano no podía responder.” Los testimonios también hablan de los retos del refugio, del dilema que implicaba querer estar cerca de la frontera para poder ver sus tierras a la distancia, o saber que la familia que quedó atrás podía venir a visitarlos; pero a la vez tener el temor de que los kaibiles cruzaran en la noche a perseguirlos, como lo hicieron en diversas ocasiones violando la soberanía mexicana. Dan cuenta de lo duro que fue tener que dejar sus huipiles y sus cortes, para ponerse los vestidos que les permitían pasar por mexicanas. De las presiones del gobierno mexicano para reubicar los campamentos en Campeche y Quintana Roo y de los nuevos retos que enfretaron en esas tierras más áridas y calientes que las chiapanecas, y mas alejadas de sus ancestros.

En medio de estos nuevos retos la organización colectiva, las fortaleció y les permitió no solo reclamar un lugar en las estructuras organizativas del refugio, sino también trabajar por poner un alto a las violencias que seguían reproduciéndose en el espacio doméstico. Los testimonios sobre la formación de Mama Maquin e Ixmucamé, dos de las organizaciones de mujeres que se formaron en el refugio, son tal vez las historias que mejor reflejan la energía política que se movilizó en los campamentos de refugiados. Al respecto Luisa nos cuenta “ Las primeras reuniones de mujeres eran con Mamá Maquín. Aprendimos

que las mujeres teníamos derechos de participar, hombres y mujeres juntos, que todos éramos iguales. Me pareció y poco a poco me fui acostumbrando. También fue duro porque a veces estaba fastidiada de estar en reuniones, pero era necesario

tener igualdad. Si no nos tomaban en cuenta tal vez no nos pasara nada, pero así siempre estuviéramos solitas, cada quien por su lado. En cambio ahora había respaldo y consuelo de las mujeres en las reuniones.” Delfina añade “Aprendí en la capacitación de derechos humanos que no solo los hombres tenían derechos, pero también las mujeres. Llegaban a decir esto con las mujeres.

Las mujeres se pusieran listas, ya no estaban dormidas y sus ojos estaban abiertos. Antes no era así, nos dejábamos con el marido y no éramos iguales.”

Este fortalecimiento colectivo de las mujeres permitió que cuando en 1987 se formaron las Comisiones Permanentes de Representantes Refugiados Guatemaltecos en México, CCPP, para negociar el retorno las mujeres participaran de manera activa en las mismas y muchas de ellas fueran a conocer las fincas que el gobierno de Vinicio Cerezo les ofrecía para reubicarse, e hicieran valer su opinión cuando se trataba de tierra áridas o lugares inhóspitos. Ya no había vuelta atrás, las mujeres habían cambiado y hacían valer su palabra. Fermina nos dice al respecto: Fermina: En las visitas de tierra a las mujeres más les interesaba si había agua y si la leña estaba cerca. También si había hierbas porque en el campamento no había. Teníamos que compararlo y todo era caro como la hierba mora. Sacaron muestras de tierra e hicieron fotografías. La gente llegaba a ver si la tierra estaba buena. Fuimos los últimos a retornar, pero valía la pena la búsqueda de tierra porque era la mejor

tierra de todos los retornos. Rápido estábamos cosechando. No había cerros, solo planada y todos trabajaban con animo.”

No todas retornaron, muchas decidieron hacer de México su patria, y compartieron con las campesinas mexicanas sus aprendizajes. Yo tuve el privilegio de conocer a varias de las hijas de estas mujeres mayas, que ahora son enfermeras, maestras, promotoras de derechos humanos y que reivindican con orgullo la historia de resistencia de sus madres y abuelas.

El libro es memorial de agravios, que me removió mi propia historia que ha estado estrechamente vinculada a la historia de Guatemala, y en varias partes me hizo llorar, no sólo por las violencias sufridas por las mujeres co-autoras del mismo, sino también al hacer el vínculo con la continuidad de esas violencias en contra de migrantes, con quienes he venido trabajando más recientemente. Los perpetradores han cambiado de nombres pero la política de muerte contra los pueblos continua, lo que don Dolores Suazo, hermano de uno de los migrantes hondureños masacrados en Cadereyta llama “el genocidio de los pobres” continua. Pero también continúa la resistencia y la defensa de la vida. En este sentido el libro es también un memorial de resistencias, y nos contagia la esperanza de que es a través de estas resistencias cotidianas, en el día a día de la construcción de la casa común, que se logra defender la vida. Quiero cerrar con las palabras de Carmen que nos comparte la manera en que lo aprendido en colectivo durante el refugio, le ha permitido transformar su vida, la de su hijos e hijas y reconstruir sus comunidad a partir del retorno:

“Los valores que les estoy transmitiendo a mis hijos es la toma de consciencia, la participación en todos los niveles comunitarios y la lucha por una mañana más justo. Armar una nueva comunidad es como hacer una casa nueva, luchar por tener pollos y todo lo que necesita la casa y lo que nos va a servir como ser humano. Hay otros que esperan algo de nosotros. Esta sociedad quedó golpeada y no todos han tenido la misma oportunidad y tampoco han sufrido la misma problemática que sentimos en carne propia. Por lo mismo no aprendieron. Aparte del dolor conseguimos una gran riqueza. Aprendimos y conocimos de todo….

Hay que trabajar bastante para que una sociedad sea más justa y para la gente tiene que tener conocimientos. Eso es el mensaje que les transmito a mis hijos. Hay que seguir promoviéndolo y en la medida que nos vayan pidiendo nuestro apoyo, hay

que darle. Hay que trabajar para el pueblo con todo lo que podemos. También les transmito a mis hijos que vayan entendiendo que tenemos un cierto origen. Aunque nos cambiamos de nombre, de ropa, nuestra identidad nunca va a cambiar. No

somos un sector, aquí los jacaltecos y allá los mames, sino un solo pueblo con diferentes culturas. Formamos una sola nación. No formamos una nación paralela indígena, sino somos parte de una sola nación. Eso es lo que fuimos a hacer, entender a la gente y a nuestros hijos.”

Gracias Adelaide por documentar y compartir estas experiencias y anhelos, que son también nuestras historias y nuestras esperanzas.